公開日 2022年11月7日

第6回 信州なかのクリエイティブミ―ティング

テーマ

みんなが楽しく、誰もが面白い、市民の広場をつくる。3

期日

2022年10月18日(火曜日)午後6時30分~

会場

中野市役所 会議室52・53

開催内容

- アイスブレーク

- レクチャー

「信州なかのクリエイティブミーティング 5回目までのまとめ」 - グループワーク1

「ソソラホールの事業展開に必要なもの」 - グループワーク2

「ソソラホールオープンまでのプレ企画を考える」

配布資料・記録動画

レクチャー「信州なかのクリエイティブミーティング 5回目までのまとめ」

「信州なかのクリエイティブミーティング 5回目までのまとめ」[PDF:321KB]

グループワーク1

テーマ「ソソラホールの事業展開に必要なものは?-市民が中心のホールになるために-」

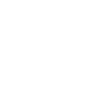

- ソソラホール事業展開イメージ図(下図参照)は、これまでのクリエイティブミーティングでの皆さんのアイディアなどをうけて、ファシリテーターがイメージとしてまとめたものです。

- このグループワークでは、市民の皆さんが中心になって取り組むためには、さらにどんなことが必要か考えました。

- 「ソソラホールが主体的に取り組む事業」「市民の皆さんが中心に取り組む事業」「さまざまな市民活動」「さまざまな文化団体」などが緩やかにつながりながら事業を展開していくイメージです。

<例>

・ソソラホールが主体的に取り組む事業

→鑑賞事業、貸館事業、ワークショップ、アウトリーチなど

・市民の皆さんが中心に取り組む事業

→音楽倶楽部、Plan企画委員会、ソソラパートナーズ、ソソラ劇場、キッズシアター、シニアクラブなど

※名称などは仮称です。

グループ1の皆さんから

- ホールを管理する人がちゃんといることが重要。企画・運営・催し、評価等をしっかり管理できる管理者で、ハード・ソフト両方のわかる人が必要ではないか。

- 全体の催しを管理するような「芸術監督」を招聘し、舞台や空間を利用する様々な分野のプロを呼べる環境を整えていく必要がある。

- 小学生や中学生、高校生のための出前講座「アウトリーチ」を積極的に実施し、本物に触れていく機会を増やす。

- 駐車場なども含めて運営のボランティアも重要である。

- イベント終了後のアンケートを行うのはよくあるが集計に時間がかかる。イベントの来場者の評価すぐにわかるよう、行事終了後に模造紙などに感想などを付箋に買いて貼っていく仕組みをつくって、誰もが気軽に意見を出せて、すぐに共有できる仕組みがあればいい。

グループ2の皆さんから

- 新しく開館ができるため、総合的な舞台芸術を学ぶ機会があればいい。

- 演歌・民謡・詩吟・謡曲を中心に一つのテーマを決めて、子どもやコーラスなど、各種団体の人たちが参加して、一つのテーマに向かって演じたりする機会があればいい。

グループ3の皆さんから

- 「ソソラホール」という名前は、中山晋平さんの「兎のダンス」に由来するものであるので、晋平さんの遺産を継承・発展させるための事業があればいいと思う。

- プロ、市民参加を融合しながらまとまった舞台をつくっていく取り組みも必要。諏訪の御柱のように定期的に開催し、若い皆さんも経験できるようになるといい。

- さまざまな市民団体の皆さんや文化活動をされている皆さんにホールの中心的な活動を担っていただくかについて考えると、ホールと関係ない機能も重要。

- ミニ図書館があって面白い本が読めたり、美味しいコーヒーが飲めたりすることで、直接、ホールと関係ない人との接点をつくれるのではと考えた。

グループ4の皆さんから

- 市民が参加して楽しみながら芸術で交流できればいいと思い、「ウサギのダンスで薔薇色の故郷」という企画を考えてみた。

- ネーミングの由来である中山晋平さんの作品や、中野市を代表する「故郷」「中野小唄」などにアレンジを加えたり、ワークショップで絵を書いたり、キーフレーズを出し合ったりしたものに、アーティストと連携して作品にするようなワークショップを開きたい。

- これをベースにコンサートを開いたり、老人施設などいろいろな施設で発表などを行っていく。

- またその過程は映像に残したりして、施設で上映したりしながら、オープニングの時に披露できればといいと思う。

グループワーク2

テーマ「ソソラホールオープンまでのプレ企画を考える」

- 「音楽」「演劇・ダンス」「ボランティア・美術」の視点からグループに分かれて、プレ企画のアイディアを出し合いました。

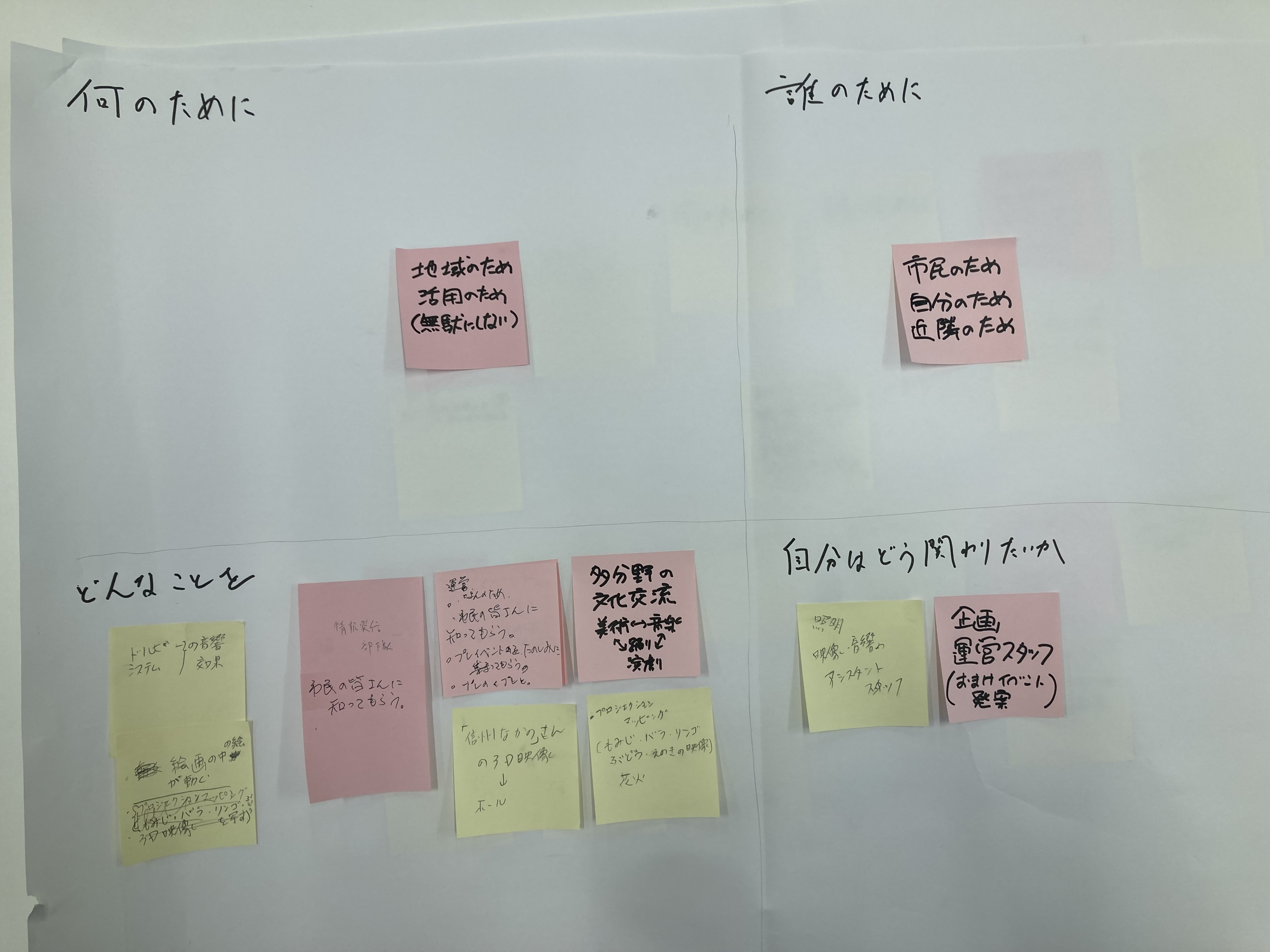

- グランドオープンに向けて小さなイベントを積み上げていくイメージを持ちながら、「何のために」「誰のために」「どんなことを」「自分はどう関わりたいか」を考えました。

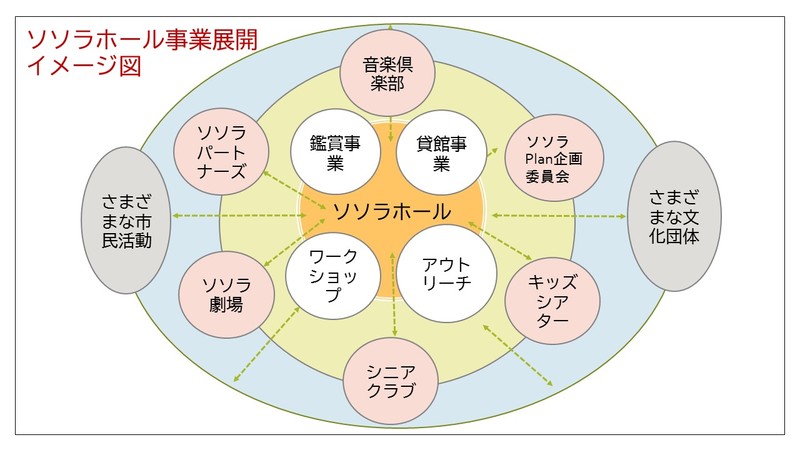

「演劇・ダンス」の視点から考えたグループの皆さん

- グループの中に、実際に日本舞踊をされる方がいたり、演奏会に詳しい方がいて勉強になった。

- ソソラホールにちなんで「兎のダンス」をテーマに考えてみた。

- 「市民のため」「こどもたちのため」に、子どもたちが一緒に楽しめるものとして、子どもたちが自分たちで振り付けを考えて、プロのアーティストにアドバイスを頂き、より芸術的な作品になるようにしていけば、面白いことが起きるのではないかと思う。「兎のダンス」の演劇やミュージカルなど。

- ケーブルテレビなどで放送して家で練習したり、ションション祭りの第3曲目として踊ってみたり。中野市民ならみんなが知っているオリジナルの「兎のダンス」ができればいいなと考えた。

- 地区の公民館で一流のアーティストを呼んだりしているところもある。高社山の麓で三味線の演奏や朗読劇を開いたり、いろいろ小さい活動を「見える化」し、まとめて宣伝できればいいのではないか。

- 関わり方としては、自分で踊ったり教えたりしたい。

ファシリテーターから

- 「兎のダンス」のキーワードは非常にいいと思う。地元ネタのありきたりで終わらないように、「すごいね」って言われるものに昇華できるかが大事だと思う。

- 小さなイベントも非常に大切。ソソラホールのプレイベントとして何か特徴的なものがあればいいなと思う。我々もしっかりと考えて展開・発展させていきたい。

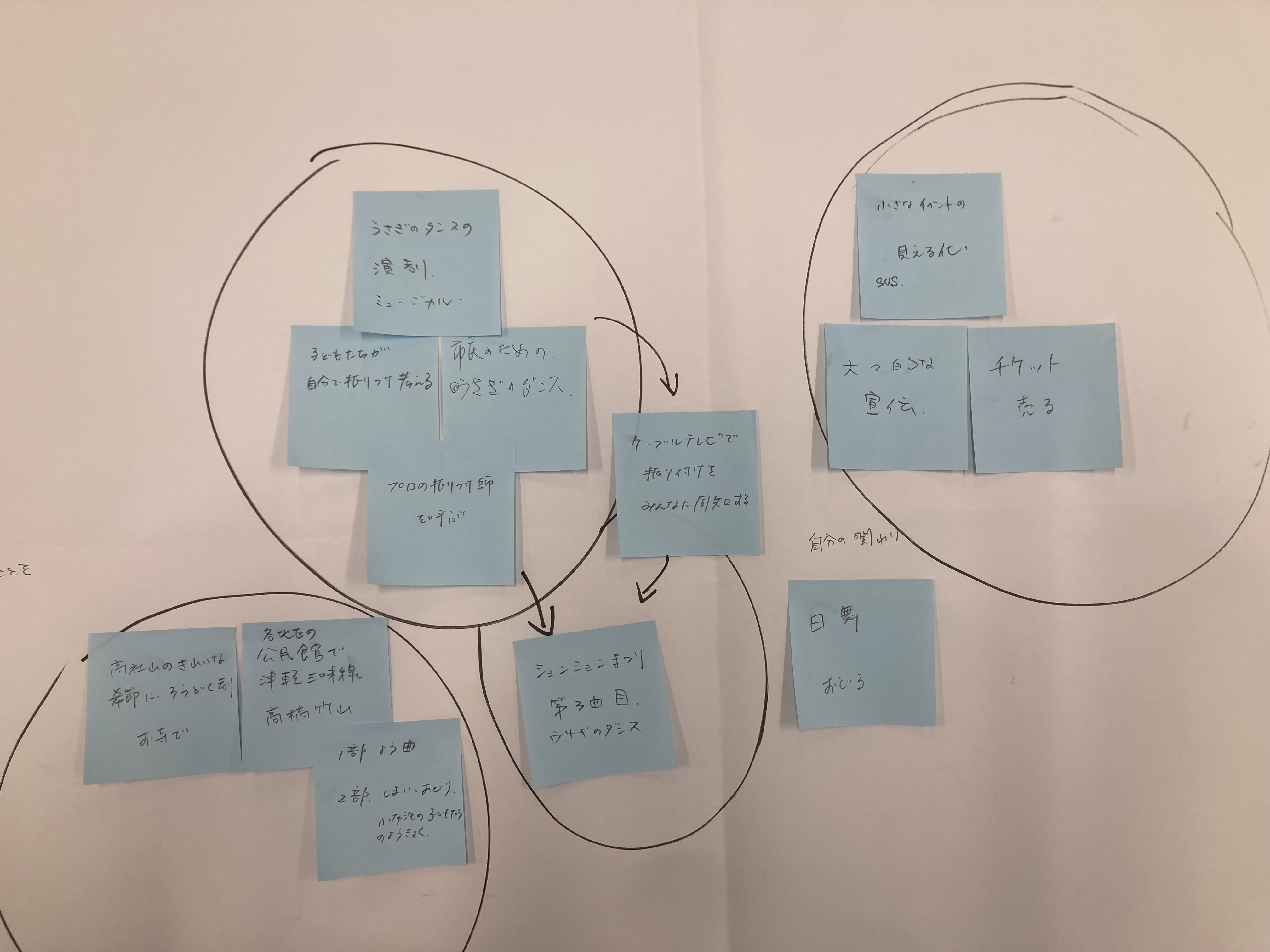

「音楽」の視点から考えたグループの皆さん

- 「なんのため」にという部分では、自分も含めて「人生を豊かにする」「人に光を当てる」「こころのやすらぎ」などを考えた。

- 「誰のため」にという部分では、「すべての市民」「アマチュアの方」「あまり文化・芸術に関わってこなかった方々」などとして、大人から子供までの方々や、お年寄りで施設やお店などにもいけないような方々も対象にできればと考えた。

- 「どんなこと」の部分では、中野市に関する演劇、詩舞・詩吟・俳句・短歌など全てを織り込んでオペラ風にした作品をつくりたい。

- そして、普段ホールに来れない人や、小・中・高校生、施設に入所されている人などを対象に、目や耳などで感じられる作品にして各施設に出向きたい。

- 「どのように関わるか」は、演奏者、企画・運営、スタッフとしてである。

- ソソラホール友の会を作って、普段音楽にはあまり関わらないような企業などにも資金の協力をいただき、演奏に招待したり、その企業へアウトリーチへ出かけていくことも考えたい。

ファシリテーターから

- 文化芸術は、生きていてよかったと思えるためのものであり、「自分が豊かに過ごす」ということは、とても大切である。

- プレイベントでは、この提案をもう少し小さいものにして、ちょっとしたコラボレーション企画をたくさんやるような形にして、オープニング企画に向かっていく形がいいのでは。そして市民が考えたものに、アーティストが関わってもらうことも大事だと思う。

- 障がいのある方へ向けたという視点は素晴らしいと思う。

- みなさんが一番得意なところで関わっていただくのが大切。ボランティアは、積極的な自主的な活動であり、人の喜びが自分の喜びになるようになればいい。

「美術・運営スタッフ」の視点から考えたグループの皆さん

- 「何のため」では、地域のため、施設の有効活用・無駄にしないためにという考えである。

- 「誰のため」にという部分では、「市民の皆さんのため」「自分のため」「近隣のため」とした。

- どんなことをでは、情報発信として、市民のみなさんに知ってもらったりするために、プレイベントを知ってもらうためのプレをやったりすることも必要。

- ドルビーシステムの音響体験や、絵画の中の絵が動いたり、信州なかのちゃんの3D映像やプロジェクションマッピング、他分野交流、文化・美術・演劇などに取り組む。

- 運営スタッフ企画、発案、照明・映像・音響のアシスタントスタッフとしてかかわりたい。

ファシリテーターから

- ボランティア、やってみると面白い。

- 以前関わっていたホールで失敗したことがある。最初はたくさんボランティアさん集まった。皆さんにホール運営の役割分担をして、簡単な反省会をしていたが、だんだん人が辞めていってしまった。つまり、ホールから仕事をお願いして、こなしていただくためのボランティアになってしまった。

- お願いだけをするのではなく、ボランティアの皆さんが何をしたいか話を聞きくようにしたら、モチベーションも上がった。

- 例えば、小さなバーコーナーの運営をお願いした。本気で取り組んでいただけるようになると、コーヒーの豆の仕入れなども本気で考えるようになり、喜んでもらえることがモチベーションにつながった。売上は、先進地視察などを行ったりと、活気が出るようになった。

- 大切なのは、楽しく、モチベーションを維持しながら、面白いことをやれているかだと考えている。

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード