公開日 2022年10月14日

第5回 信州なかのクリエイティブミ―ティング

テーマ

みんなが楽しく、誰もが面白い、市民の広場をつくる。2

期日

2022年10月5日(水曜日)午後6時30分~

会場

中野市役所 会議室52・53

開催内容

- アイスブレーク

- レクチャー1

「文化芸術や劇場等に関係する法律など」「社会包摂の意味と展開」 - グループワーク

「市民会館の企画を考える」&「芸能祭にお客さんを呼ぶためにはどうしたらいいか」 - レクチャー2

「イギリスの地域劇場の現状と社会包摂プログラムの展開について」 - グループ対話

「これまでの発表やレクチャーを受けてもう少し考えてみる」

説明資料・記録動画

レクチャー1「文化芸術や劇場等に関係する法律など」「社会包摂の意味と展開」

「文化芸術や劇場等に関係する法律など」「社会包摂の意味と展開」[PDF:86.3KB]

レクチャー2「イギリスの地域劇場の現状と社会包摂プログラムの展開について」

「イギリスの地域劇場の現状と社会包摂プログラムについて」[PDF:1.84MB]

グループワークの結果(概要)

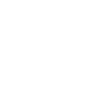

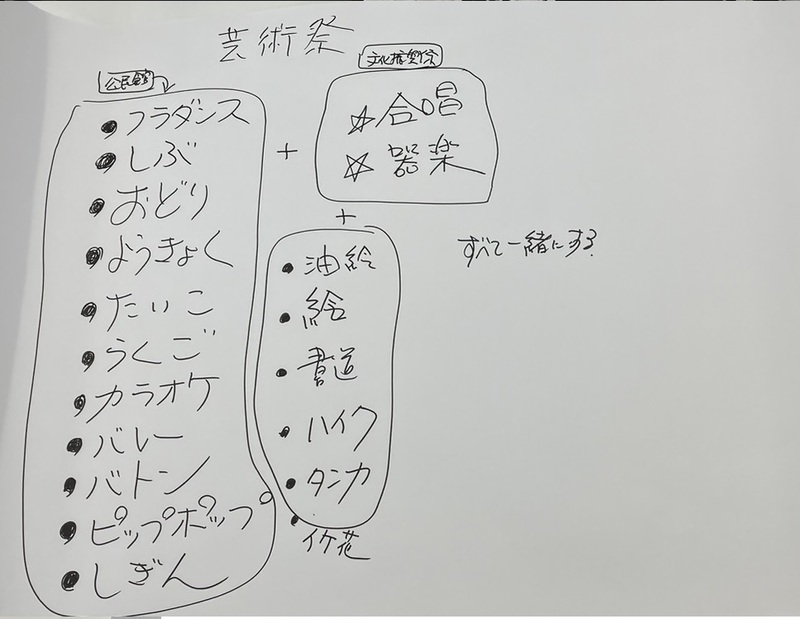

グループ1の皆さん

「市民会館の企画を考える」&「芸能祭にお客さんを呼ぶためにはどうしたらいいか」

宣伝について考えてみた。

まず、演奏者は何をしたいのかはっきりさせる。

アーティストは芸術的な部分に集中して欲しいという部分があり、それをしっかりと届ける宣伝部があればいいという意見があった。

真ん中の部分、市民会館の新しくなったホール 教育という視点で包摂する拠点になればいい

例、観劇の場を増やして、一流のものを見せる。一流のものは一生の経験になるので、社会的包摂の活動につながるのではないか。

プレイベントの案として、須坂の岩波講座のように著名人の講演会を開くといったものや、芸術家や歌手、芸能活動家と一緒に舞台を作るような取り組み。

フリーマーケットや野外のコンサートを駐車場で開いて、太鼓のチームを呼ぶなど。

公募によるロビーコンサートや、小・中学生の愛唱歌のアンケートをもとにコンサートを開き子どもたちを招待するなど、

津軽三味線を弾く、東山の桜の時期に謡曲、一本木公園で朗読などの意見があった。

牧選手など一流の選手を子どもたちに会わせてあげたいなどの意見があった。

グループ2の皆さん

「市民会館の企画を考える」&「芸能祭にお客さんを呼ぶためにはどうしたらいいか」

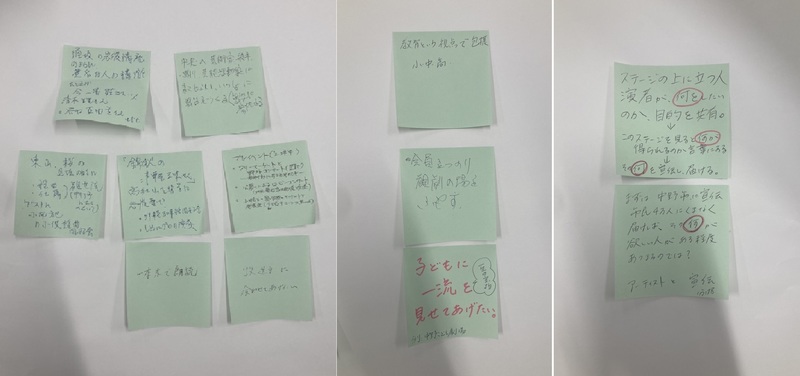

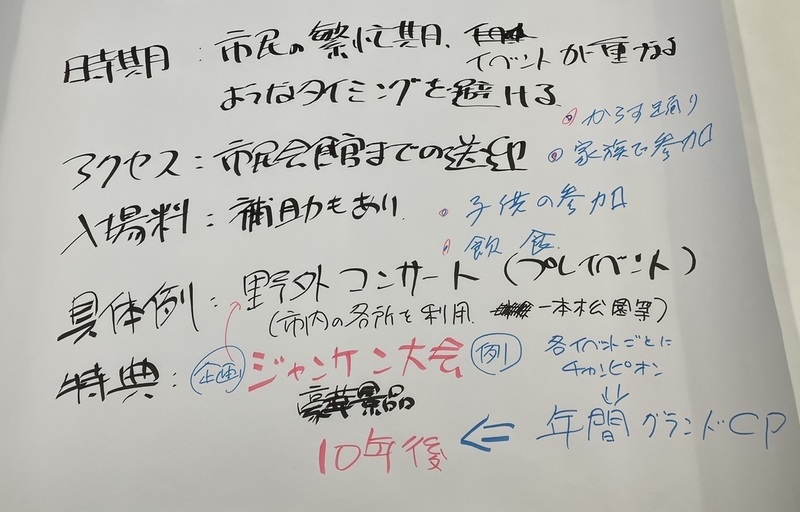

何をやるというよりは仕掛けとしてどんなことがいいか考えてみた。

イベントは時期が大事、農家の方が忙しい秋口はイベントが重なったりもするので避けたほうがいい。

市民会館までの送迎など、交通弱者へのサービスが必要で、参加料は補助があったり無料であったりすることも大切。

プレイベントとして市民会館がオープンするまで、屋外なども含めていろいろな施設を使って頻繁にコンサートをやったらどうだと言ったアイディアがでた。

タイミングを見計らって。

芸能祭は参加型で関係者のみしかこないということで、何か仕掛けが必要ということで特典があればいいのではと考えた。

例えば、ジャンケン大会。一つのイベントごとにジャンケン大会やっていただいて、全てのイベントをとおしての勝者を決める。

イベントがたくさんあれば、年間を通してチャンピオンを決めたり、10年間続けば、10年記念のジャンケン王をきめることもできる。

簡単に参加できるし、いろんな人が関われるのではないか。

市民会館の魅力に特典をつけてプラスアルファすることで、喜びが倍増してくる。

※ワークシート(写真)の青字は、グループワーク後のグループ対話での意見を記載したものです。

ファシリテーターのコメント

障がい者やお年寄りへの対応は必要

野外コンサートなどは、市民会館がなくてもできることである。市民会館まで来れない人もたくさんいる。いろんなことを市民会館から外へ出て企画することも必要。

じゃんけん大会など、市民会館の魅力に対して特典をつけて魅力を向上することが大切である。喜びなども倍増してくる。

別のイベントと組み合わせて相乗効果を作ることで、魅力が高まる。人は何に集まるのか、見えてくるようになる。

グループ3の皆さん

「市民会館の企画を考える」&「芸能祭にお客さんを呼ぶためにはどうしたらいいか」

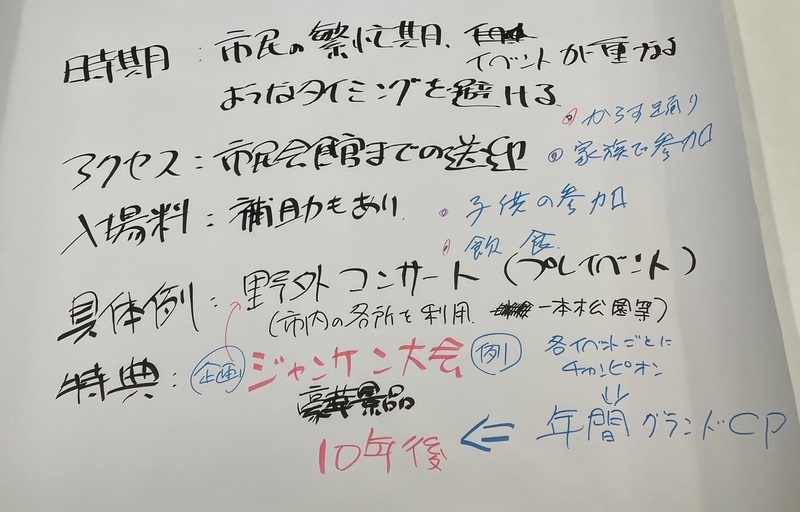

具体的なものをつくるよりは、市民の広場をつくるという面から考えてみた。

大事なのは常時職員がいること。いつも空いている。今までの市民会館はイベント以外のときはしまっていたため、そんなことがないように。

いつも空いていることで、イベントの企画者などが立ち寄りやすく、イベントの相談や運営のサポートがあるといいのではないか。

入口が開かれた場所にあって、中で何かやっていればわかるようにすることが大事。例えばストリートピアノが聞こえてくるとか。

病院やスーパーなど、誰でもたまれる場所になればいい。

ファシリテーターのコメント

「市民の広場」という言葉はとても大事である。

今度の市民会館は、常時職員もいる。

広報活動はしっかり考えていきたい。

新しい市民会館は長野県で一番面白いというイメージをしっかり伝えていきたい。

他のホールにはない取り組みをしっかりと行い、メディアなどにも取り上げて頂くことが大切。

全国のホールは、イベントをしていない時はガラガラというホールが多い。

誰でも来れる場を作ることが大事。

劇場はハレの場でもある。「日常」と「ハレ」がいい形でミックスしていくことが大事。

グループ4の皆さん

「市民会館の企画を考える」&「芸能祭にお客さんを呼ぶためにはどうしたらいいか」

どうすれば芸能祭に人がくるか検討した。

やはり興味のないものにはお客さんは集まらないのでは。

いかにして知っていただくか。興味を持っていただくか。

市の関係では、文化芸術協会があり、ダンスや謡曲、踊りや落語などもある。

一方で、市民音楽祭を主催しているのは、音楽団体連盟である。

どちらも芸術であるから、分野が別でも他分野が連携することでお互いの刺激や交流につながるのではないか。

芸術だけでなく、スポーツの分野との交流も大切だと思う。

長年やってきたことを変えることも大切だと思う。

また、まるっきり違う事業をやっている方とも連携することも必要。

マンネリやジリ貧、消滅しないように、小さなグループをたくさん集めて情報発信していくことが重要。

ファシリテーターのコメント

身近な自分の友達が来場したとしても身内だけになる。大した人数にならない。

いろいろな分野で繋がり、ここにきた人が別のものを見るというような形になれば来場者も倍増する。

別の目的で来た方が別のも見るように誘客する。

そこに飲食が加われば、さらに広がる。

大ホールとは別に小ホールで子どもたちの発表があったりすれば、幅が広がる。

自分の身内だけの集客では無理がある。

グループ対話の結果(まとめ)

グループAの皆さん

「これまでの発表やレクチャーを受けて企画についてもう少し考えてみる」

子供たちが参加するのはいいと思う。フラワーフェスティバルで子どもたちと花を植えたり、子どもたちの作品を飾るなどするといいなと思う。

ジャンケン大会という話があったが、ビンゴゲームでもいいなと思った。

松本では。けん玉の大会を8年間続けて、全国大会まで広がった。

小さい子かお年寄りまで、みんなが参加できることがあればいいなと思った。

※ワークシート(写真)の青字以外は、直前のグループワークでの記載事項です。

ファシリテーターのコメント

地域のお祭りがとてもいい例だと思う。

お祭りは若い衆が動かしているが、裏では年配の方々が指導している。

さらに若者たちは若い衆を憧れの目で見ている。

小さな子どもたちはそのまわりで遊んでいる。

お祭りはいろいろな世代が参加できる構造があり、役割がある。

誰かだけが盛り上がっているイベントは一部の盛り上がりでしかない。

盛り上がっている祭りは、単なる伝統芸能の継承ではなく、今生きているものである。

いろんな世代が集まって役割がある。

この構図が盛り上がる。

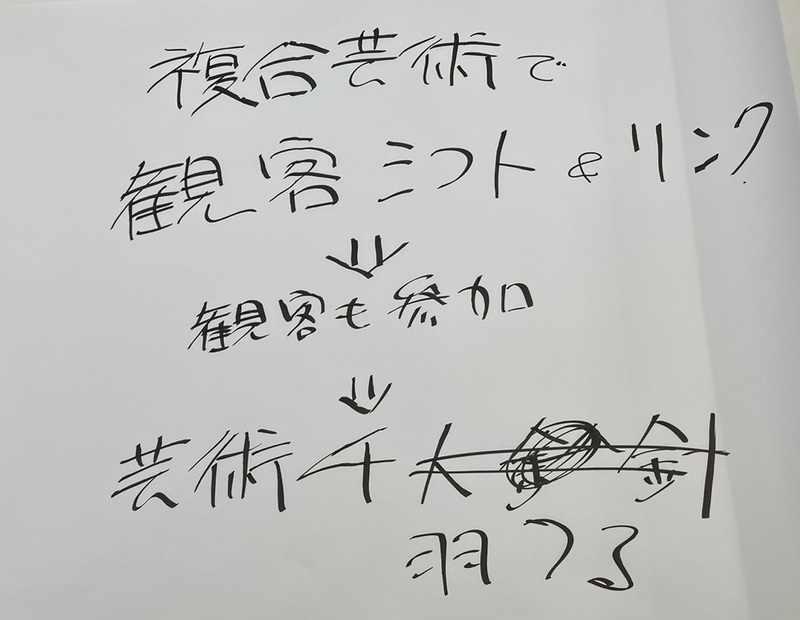

グループBの皆さん

「これまでの発表やレクチャーを受けて企画についてもう少し考えてみる」

芸能祭に人が来ないという部分をもう少し考えてみた。

複合的な芸術でステージ発表する。発展系として、観客も参加型のミニイベントのようなものを重ね、少しづつ成熟して来たら参加者も少しずつ体験する。

観客も参加するということで、「芸術千羽鶴計画」としてみた。

みんなで見たりしながら時には芸術活動にも参加して、自分も一緒に作り上げることができれば足が向くのではないかと考えた。

ファシリテーターのコメント

観客も一体となって創り上げるのはとても大切なこと。

観客が参加型の演劇がある。

どんどん観客がステ―ジにあがっていくというもので、参加者はとても不思議な体験となる。

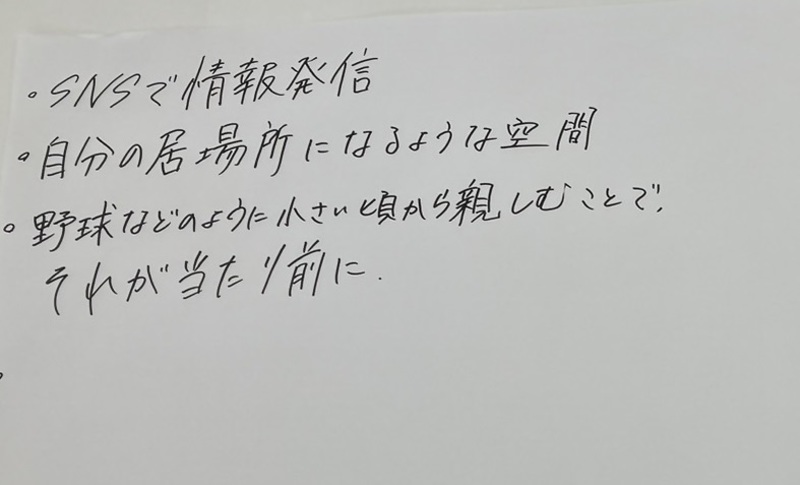

グループCの皆さん

「これまでの発表やレクチャーを受けて企画についてもう少し考えてみる」

お年寄りもSNSをつかっているので、SNSで情報発信することが必要。

「ここに行けば自分の居場所がある」という場所になればいいと思う。

例えば、野球は小さいころに始めて大人になっても好きな人が多い。

文化芸術に小さい頃から親しむことで敷居が高いものではなく、小さなころから親しんできたというものになればいい。

ファシリテーターのコメント

人は何に反応するのか考えると面白い。何を誰に発信していくか。

魅力を発信する。SNSで「いいネ」が増えるのは、やっぱりお笑いのような楽しいことだったりする。

「自分の居場所」という考え方はとても重要である。学校も家もつまらないという人もいる。

生きがいを持っている人は鬱になりにくい。誰にとってもここが居場所であるということが大切。

僕はここにいていいだと思えるような、そんな場所が重要。

ベイビーシアターというのがある、赤ちゃん、0歳からの演劇で、パントマイムなどをみることで、頭の中に何かが残る。

シャワーのように浴びることが大事。

人は環境と経験が大きな要素であり、脳は常に学習したがっている。

いろんな人がいて良くて、そこで何かが起こるようになればいい。

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード