公開日 2021年3月31日

更新日 2025年7月3日

新着情報・お知らせ

2025年7月開催 旧山田家住宅講座「山田荘左衛門と貴族院」

2025年7月27日(日)に旧山田家住宅講座を開催します。

山田荘左衛門と貴族院の関係について解説します。

受講をご希望の方は旧山田家住宅へ電話でお申し込みください。

申込期間 7月12日(土)から7月21日(月)まで

定員 20人(先着順)

受講料 300円(観覧料含む)

申し込み先 旧山田家住宅 電話0269-23-2955(火曜日休館)

展示替えのおしらせ

2024年4月1日に旧山田家住宅として開館し、2年目に入りました。

旧山田家住宅の展示室では定期的に展示替えを行っております。

2025年4月以降の展示内容は以下のとおりです。

ぜひご来館ください。

テーマ展示「山田庄左衛門家のあゆみ」

2025年3月開催 旧山田家住宅講座

2025年3月9日(日)、3月23日(日)に旧山田家住宅講座を開催しました。

※たくさんのご参加ありがとうございました。

昭和36年当時の旧山田家住宅を見てみよう

約60年前に中野市内を舞台に収録された映画「リンゴ畑の四日間」のDVDを寄贈いただきました。

当時の旧山田家住宅の姿や中野市の農村風景がふんだんに記録されています。

館内展示室で映像を上映していますので60年の時をご体感ください。

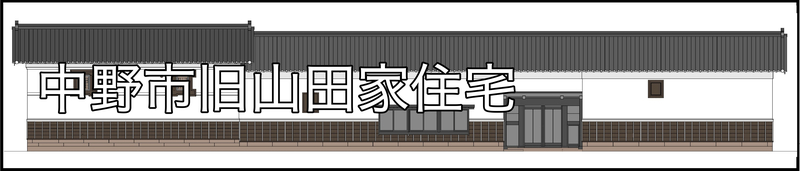

ようこそ中野市旧山田家住宅へ

旧山田家住宅では、山田家の400年にわたる歴史の過程で残された建造物をはじめ、古文書・書籍・美術工芸品・民具等の収蔵資料を保存・公開しています。

山田家のあらまし

山田家の先祖は戦国浪人で、元和年間(1615~1624)ころに江部に来住したと伝えられています。寛文年間(1661~1673)から「庄左衛門」を名乗って酒造を始め、千曲川水害地帯の質地地主として成長しました。1724年(享保9年)、4代庄左衛門が現在地に屋敷を構えました。7代庄左衛門は地方文人「山田松斎」として知られ、江戸や京都の儒者・漢詩人たちと交流して著作を出版し、地域の門人たちと学びました。江戸時代後期に幕府中野陣屋の郡中取締役を務め、掛屋として陣屋(のち中野県)の金融を担うとともに、千曲川の治水事業(瀬直し)の実現に奔走しました。11代荘左衛門は明治草創期の地方行政を担い、12代荘左衛門は貴族院議員・衆議院議員を務め、横浜生糸貿易や銀行経営に関わりました。13代荘左衛門は養蚕・製糸業を営み、産業組合事業(現JAなどの母体)に携わりました。

江戸時代から昭和までの建築年代がさまざまな7件の建造物が国の登録有形文化財となっています。

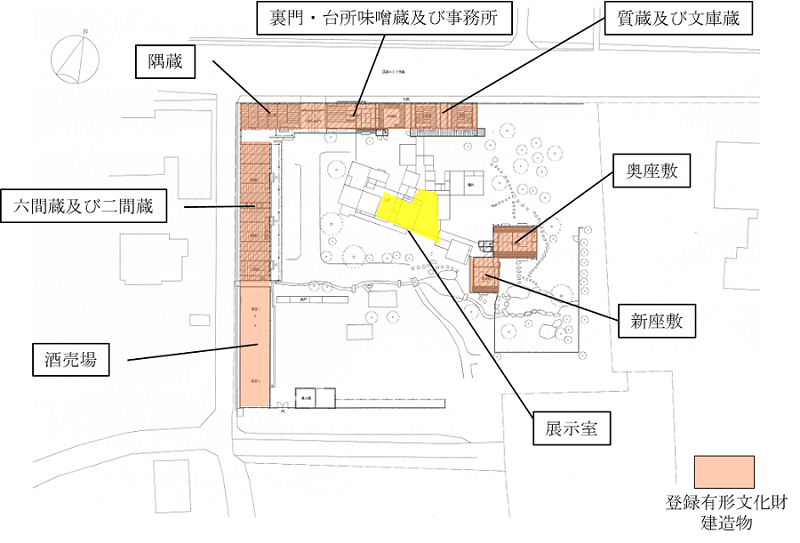

奥座敷(国登録有形文化財)

明治中期 1951年(昭和26年)移築

客人をもてなす建物で、木造平屋建、寄棟造りです。座敷の造りは数寄屋風です。

新座敷(国登録有形文化財)

1953年(昭和28年)

応接間として建築され、木造平屋入母家造りです。建材には銘木が使用されています。

質蔵及び文庫蔵(国登録有形文化財)

1848年(弘化5年)

質蔵及び文庫蔵は一連の土蔵群として、旧山田家住宅の代表的な景観となっています。

裏門・台所味噌蔵及び事務所(国登録有形文化財)

1880年(明治13年)

裏門は旧飯山城門が移築されたと伝わります。

隅蔵(国登録有形文化財)

幕末

幕末の穀蔵で、石積みと白壁、下見板が連なり、美しい景観をつくっています。

六間蔵及び二間蔵(国登録有形文化財)

1880年(明治13年)

六間蔵及び二間蔵は、酒売場と一連で桟瓦葺きの屋根です。

酒売場(国登録有形文化財)

明治中期

もとは酒売場でしたが、昭和初期まで蚕室として使われました。

庭園

江戸時代後期の作庭で、巨石を中心として、少ない石を効果的に用いた庭園です。

配置図

観覧及び貸館について

観覧及び貸館をご希望の場合は、事前予約が必要となります。希望する場合は、旧山田家住宅(0269-23-2955)までご連絡ください。

※未就学児、中野市内に住所を有する学校の小・中学校、中野市内にお住まいの70歳以上の方、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方とその介護者1名は観覧・使用料が無料となります。

観覧について

観覧時間

午前10時から午後4時まで

観覧料

一般300円(240円)、高校性以下150円(120円)

( )内は、20名以上の団体料金

観覧可能施設

奥座敷、新座敷、裏門、味噌蔵及び事務所、隅蔵、六間蔵及び二間蔵、母屋(展示室)、庭園

貸館について

貸館時間

午前10時から午後3時まで

貸館料

奥座敷、新座敷など1室2時間600円

※暖房施設及び茶道施設(水屋又は炉)を使用するときは、別途料金が発生します。

庭園2時間2,000円

貸館可能施設

奥座敷、新座敷、水屋、六間蔵(一部)、和室(8畳)、庭園

その他

貸館を希望される場合は、中野市旧山田家住宅使用許可申請書(【ワード形式】[DOC:42KB] /【PDF形式】[PDF:47.5KB] )の提出が必要となります。使用する30日前までに旧山田家住宅へご提出ください。

各種様式

| 様式 | 形式 |

|---|---|

| 中野市旧山田家住宅使用許可申請書 | 【ワード形式】[DOC:42KB] /【PDF形式】[PDF:47.5KB] |

| 中野市旧山田家住宅使用取消届 | 【ワード形式】[DOC:29.5KB] /【PDF形式】[PDF:41.6KB] |

| 中野市旧山田家住宅使用料減免申請書 | 【ワード形式】[DOC:38KB] /【PDF形式】[PDF:48.1KB] |

| 中野市旧山田家住宅使用料還付申請書 | 【ワード形式】[DOC:30KB] /【PDF形式】[PDF:41.5KB] |

| 中野市旧山田家住宅販売行為許可申請書 | 【ワード形式】[DOC:36KB] /【PDF形式】[PDF:43.3KB] |

| 中野市旧山田家住宅資料施設外貸出許可申請書 | 【ワード形式】[DOC:41KB] /【PDF形式】[PDF:56.8KB] |

施設概要

| 所在地 | 中野市大字江部46-3 |

|---|---|

| 電話番号 | 0269-23-2955(FAX兼用) |

| メールアドレス | yamadake.museum@yj9.so-net.ne.jp |

| 休館日 |

毎週火曜日(祝日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日) |

| 主な施設 |

奥座敷、新座敷、質蔵及び文庫蔵、裏門・台所味噌蔵及び事務所、 隅蔵、六間蔵及び二間蔵、酒売場、庭園、母屋(展示室) |

交通アクセス

自動車をご利用の方

・上信越自動車道「信州中野IC」から東へ車で約15分

公共交通機関をご利用の方

・長野電鉄「信州中野駅」から西へ徒歩で約30分、車で約10分

地図

旧山田家住宅

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード