公開日 2016年2月17日

更新日 2023年7月21日

ここでは、市の鳥「チョウゲンボウ」について、その生態を紹介します。

チョウゲンボウとは

形態の概要について

※写真左 チョウゲンボウ(オス成鳥)、右 同(メス成鳥)

| 科 | ハヤブサ科 | ||

|---|---|---|---|

| 学名 |

Falco tinnunculus(ファルコ ティヌンクルス) |

||

| 体長 | (オス)約33センチメートル | ||

| (メス)約38.5センチメートル | |||

| 翼開張 | (オス)約68.5センチメートル | ||

| (メス)約76センチメートル | |||

| その他特徴 |

|

||

どんなところに住んでいるか

チョウゲンボウは、アフリカ大陸からユーラシア大陸に分布し、国内では全国的に見られる鳥です。繁殖期は主に草地や農耕地を中心とした平野部と、住宅地と若干の草地と農耕地を含む都市部に生息し、崖の横穴や岩の隙間、カラスの古巣や木の洞などで営巣します。営巣は兵庫県等の近畿地方から北海道までで確認されています。越冬期は全国的に分布し、繁殖期と同様な環境に加え、干拓地や湿原にも生息します。

崖

崖  鉄橋

鉄橋

どんなものを食べるか

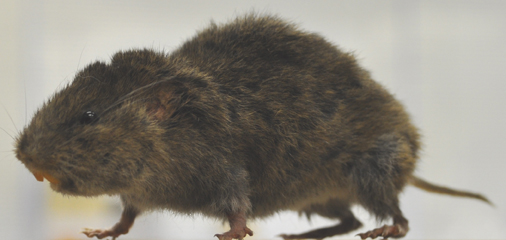

チョウゲンボウは主要なものとして、「ハタネズミ」をはじめとした小型のほ乳類や小鳥類やハト程度の大きさの鳥類、コウチュウ目やバッタ目等の昆虫類、は虫類を食べます。(写真参照)

ハタネズミ

ハタネズミ

どんなふうに餌を捕るか

チョウゲンボウは、「停空飛翔(ていくうひしょう)」といって、空中の一点で制止する飛行法を使い、餌を捕獲したり、留まり木による待ち伏せを行い、餌となる動物を発見したところで降下し捕獲します。

また、ハタネズミ類の捕獲については、ハタネズミの糞尿に反射する紫外線を感知することにより、効率的にハタネズミを捕獲しているといわれています。

停空飛翔の様子

停空飛翔の様子

営巣期の様子

チョウゲンボウの繁殖時期は地域や個体によって大きく異なりますが、産卵は早いつがいでは3月に、遅いつがいでは6月頃行われます。なお、日本に生息するチョウゲンボウで、1羽のメスが産む卵の数は1個から8個までと差があります。(海外では1羽で9個を産むチョウゲンボウが確認されています。)

下記は十三崖のチョウゲンボウ繁殖地に営巣するチョウゲンボウの様子を示したものです。

| 時期や説明 | 様子 |

|---|---|

3月中旬「巣場所さがし」オスが越冬地から十三崖のチョウゲンボウ繁殖地に帰ってきました。 崖内で巣場所を探しています。 |

|

3月下旬「交尾・つがい形成」メスが十三崖のチョウゲンボウ繁殖地にやってきました。 オスとメスはつがいになります。 |

|

4月上旬「産卵」メスは巣の中で卵を産みます。右の写真では卵が3個あることが確認できますが、多い時には1羽のメスが8個の卵を産むことがあります。 産卵後はメスが巣内で卵を抱いてあたためます。(「抱卵(ほうらん)」と言います。) |

|

5月上旬「ヒナ誕生」産卵後にメスが巣内で卵を抱いてあたため、1か月程度でヒナが生まれます。 全身が白い産毛に覆われていることが確認できます。 |

|

5月上旬から6月上旬「子育て」右の写真は、オスが餌となるネズミを捕り、それを巣内でメスに渡した後、再度採餌(さいじ:えさを捕ること)のために巣から飛び立つ様子が確認できます。 メスは巣内でオスから受け取った餌をちぎり、ヒナに与えます。 メスが餌を採餌することもあります。 |

|

5月下旬「巣内でヒナが成長します」徐々に白い産毛が、幼鳥の羽に生え替わります。 体の大きさも成鳥とほぼ同じくらいまで大きくなります。 |

|

6月上旬「巣立ち」巣立ちして間もない頃は、顔立ちも幼く、まだ体の一部に産毛が残った状態です。 巣の周りを飛んでいます。 |

|

6月中旬から下旬「移動」家族で十三崖の繁殖地から移動します。 また、次の秋から翌年の3月頃には十三崖のチョウゲンボウ繁殖地に戻ってくるかもしれません。 |

|