公開日 2014年2月14日

更新日 2025年4月23日

文化財一覧|有形文化財1/2|有形文化財2/2|無形文化財|有形民俗文化財|史跡|天然記念物|

小内八幡神社青獅子

| 指定 | 市無形民俗文化財/1972年12月25日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字安源寺 |

| 保存団体 | 小内八幡神社芸能保存会 |

日本の民俗芸能の中の獅子神楽はその起原が不明ですが、平安時代には大陸から渡ってきた伎楽・舞楽の中にその要素が見られます。この獅子神楽が地方へ普及されたのは、江戸時代になってからで、その普及の中心になったものに、伊勢の御師が大きな役割をもっていました。

安源寺の秋祭りに舞う青獅子は、長野県内でも特色のある珍しいものです。起原は1665年(寛文5年)の社殿再興があり、そのお祝いに江戸神楽を勧請して舞った、明治初年に旅芸人から教わった、伊勢の御師系の芸能者から教わったと伝承には諸説あります。

神楽の中の青獅子といわれている部分は、神事的なものから、興行的な要素の多い内容に変遷して来た部分が強く、その方面からも重視されるものです。獅子頭が板を2枚合わせたような形をし、その色が青いところから青獅子と呼ばれています。青獅子は親が2人立ちの獅子に、子が1人の演技者です。青獅子の登場とともに舞台は暗転し、親獅子は口や尾の硝煙筒に火をつけます。後役は硝煙筒を持ち跳ねあがりながら舞台を回ります。子獅子も手に火のついた硝煙筒を持ち振り回し、親獅子についていきます。この乱舞が終わると、親獅子は舞い手と後役が一緒に横に転がったり、交互に逆立ちをしたり、舞い手が後役の肩の上に立ち、舞いながら舞台の前に吊るした丸提灯を1個ずつ獅子頭で叩き落としたりします。

日和山神社鬼獅子

| 指定 | 市無形民俗文化財/1972年12月25日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字草間 |

| 保存団体 | 日和山神社芸能保存会 |

日和山神社の秋祭の宵宮に舞われる獅子舞には鬼が登場するため、俗に鬼獅子と呼んでいます。鬼が舞の中に出てくる民俗芸能は南信で多く残されており、それぞれの祭りの中で重要な役割を果たしています。しかし、鬼が獅子と1対1で舞い争うことを中心とするこの鬼獅子は珍しいものです。草間の獅子は三味線が使われ、唄も江戸時代末期から明治初年にかけて全国的に流行した潮来節が入ることから、この獅子舞を「鬼獅子」というほかに「座敷獅子」、「潮来獅子」ともいいます。

潮来獅子といっているのは中野の西部に集まっていますが、市外では小布施町にも広まっています。鬼は裸で、腰蓑をつけ、頭はシャグマ(赤く染めた毛髪)で、長い銀色の角が2本生えています。足の先から顔まで赤と黒の絵の具で塗り、紅白の太い綱をたすきにし、右手には長い鉄棒(実際は木製)、左手には太鼓のバチのような短い棒を持って登場します。

上今井諏訪社太々神楽

| 指定 | 市無形民俗文化財/1973年8月22日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字上今井 |

| 保存団体 | 上今井伶人会 |

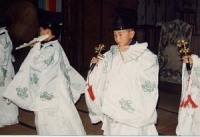

毎年4月下旬の春祭りに太々神楽が奉納されます。使用する翁面には「文政10年」(1827年)の墨書があることから、江戸時代後期には奉納されていたと考えられます。伝承されている太々神楽は出雲系神楽とされていて、大和舞と近代神楽(吉備楽)を併せて伝承されているのが特色であり、大和舞11座、吉備楽5座、浦安舞1座の計17座が伝えられています。

当時は神主神楽とも言われていて、当時の神職達によって神楽が奉納されていました。明治以降は神職から神楽講に伝承され、現在は上今井伶人会によって継承されています。1971年には長野県選択無形民俗文化財にも選択されています。

赤岩の宣澄踊り

| 指定 | 市無形民俗文化財/1984年5月29日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字赤岩 |

| 保存団体 | 高社講 |

毎月1日と15日の2回、高社講の人を中心に宣澄さんを祀った相殿に参り、祭事を終えてから横の広場で踊りを行います。踊りは7・7・5の短詩形の歌詞を中心に、終わりの一句を繰り返しては次の歌詞に続ける連続式の歌謡に振り付けたものです。振り付けは手足の上下、左右のゆったりとした動きを中心とした素朴な踊りです。楽器は拍子木を使い、音頭取りの先唱で全体をリードします。

1918・1919年頃には、8月17日に神宮寺であった谷厳寺の広場で行われていました。神宮寺は真言宗で、真言宗で行われていた念仏踊との関係から宣澄踊りも念仏踊りの一種と考えられます。赤岩の戸隠講の代参人がこの踊りを戸隠の人に譲る代わりに宣澄さんの信仰を持ってきたと伝えられています。

宣澄とは戸隠の人で天台派の秘法を修め、後に修験道の最高の地位である大先輩の称号を得ました。このため真言派の者に殺害されました。以後、信者によって宣澄の好んだ踊りが法会になされるようになり、それが宣澄踊りの前身と言われています。

餅かえ行事

| 指定 | 市無形民俗文化財/1988年6月1日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字三ツ和 |

| 保存団体 | 小沼区 |

毎年3月8日、早朝日の出と共に区長の吹くホラ貝を合図に、各戸からあんころ餅を入れたワラツトとワラ馬を持ち、村の中央の道祖神(旧三峯神社)の前に集まります。区長は全戸の者が集まった頃を見計らって、本年の豊作・家内安全を祈願してあいさつをし、各人は持って来た餅の入ったワラツトを、お互いに交換しあいます。

この餅は家へ帰って家族やお客と共に食べます。これを食べると風邪を引かないと言われ、またワラ馬は屋根へ投げ上げると火事にならないという言い伝えになっています。

餅かえ行事は、小沼の言い伝えでは、戦没した先人の開拓者の霊を慰めるためのものともいい、また馬小作で、佐久の御代田町の小沼(小沼の祖先の地)から借りてきた馬を返す時に、お土産に持って帰らせたものが行事化したものだともいわれています。

餅かえ行事は、現在では、佐久・上田・小県の一部で行われている所もありますが、それ以外に長野県に例が見当たりません。このような行事は由来が不明な点があり、意義も確かではありませんが、概に400年の歴史を経て、まだ村内の者が一致してこの行事に参加しているということは民俗的にも重要な価値があります。

赤岩の太々神楽

| 指定 | 市無形民俗文化財/1992年4月30日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字赤岩 |

| 保存団体 | 高社講 |

毎年春の大祭の5月8日と秋の祭の10月8日に高杜神社の拝殿で奉納されています。神楽の内容は禊の舞・籠田の舞・鈴神楽の舞・四弓殿の舞・大和遊びの舞・流伝の舞・四方三礼の舞・二柱の舞・神楽の舞・えびすの舞・岩戸開きの舞の11舞と楽は13種類が今に伝えられています。舞い手は小学校高学年から青年までの年齢で行われています。

1898年に高杜神社が郷社から県社に昇格したのを記念して、飯山市の五束神社(吉沢神社)より教わったものと伝えられています。五束の神楽の源流は、戸隠神社といわれており、次の経路が伝えられています。

戸隠神社(長野市戸隠)→倉井神社(上水内郡飯綱町)→五束神社(飯山市)→高杜神社(中野市)

新野の式三番叟

| 指定 | 市無形民俗文化財/1993年4月30日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字新野 |

| 保存団体 | 式三番保存会 |

千歳・翁・三番叟の三人の舞を合わせたものを式三番といい、順に一連のものとして舞われます。能楽や歌舞伎でもその最初に演出されるほど重要なものです。京都では平安時代から行われています。

新野の池田顕道が医者の修行に京都へ遊学した時にこれを習って覚え、新野へ帰郷した時に村人に教えたのが始まりであるといわれています。戦時中(第二次世界大戦)に途絶えたことはありましたが、復活し毎年10月1日に演出されています。(※開催日に若干の変更があります。)

江戸時代末期に、式三番に使用する面を入れる箱を中山晋平の父が寄付をしています。

新野の式三番叟は中世から中央で行われてきた能楽系統のものを引き継いだもので、謡・所作・順序は古式を守っており貴重です。

松川の川崎踊り

| 指定 | 市無形民俗文化財/1997年6月3日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字中野 |

| 保存団体 | 松川川崎踊り保存会 |

川崎踊りは、江戸時代以来伊勢神宮を中心に流行した伊勢音頭に当地の独自性を加えたものです。歌詞は五七五の今様半裁形で、室町時代より近世に勃興した近代調の調子をよく伝えています。踊りは右まわりで、手は全部で十三手あります。外へ開くのが六手、中へ入るのが七手です。豊年で種を蒔くときよりも、収穫数が一手多いという意味があります。テンポはゆるやかですが、節回しが難しいのが特色です。

川崎踊りの源流となる伊勢音頭は木遣節の系統です。市や船着場であった伊勢の川崎付近の茶屋やはたごで、酒盛り歌として盛んに歌われ、伊勢参りの精進落としによって全国に祝儀歌として広まりました。

松川の伝えによると、江戸時代に当地区のものが伊勢参りのおりに、伊勢音頭を見物し、その優雅さにうたれ故郷に持ち帰り広めたものといわれています。また、一説には旅の坊さんから当地区の百姓が教えられ、広まったともいわれています。

大俣の水神祭

| 指定 | 市無形民俗文化財/1999年5月7日 |

|---|---|

| 所在地 | 中野市大字大俣 |

| 保存団体 | 大俣区 |

千曲川の改修が1917年以後に行われるまで、この地区では洪水が度々起きており、生活は常に不安な状況でした。その長年にわたる惨状を偲び、それまでの水難者の供養もあり、また精霊送りの意味もあり、さらに雨乞いの要素も加わって現在もこの行事は全区民が熱意を持って参加しています。

この祭りの中心になるものは、区内の若者(大若連)によって作られる竜神船です。毎年8月16日(以前は8月17日)朝、荷車に木の枝で骨組みを作り、そこに束ねた藁を取り付け、竜神を形作ります。目には丸ナスをはめられます。夕刻に区内各家から持ち寄られたホウズキ提灯に火をともし、全長5メートル程の竜神船いっぱいに飾り付がされます。竜神船は子ども達が持つ田楽灯籠を先頭に大若連の囃子に合わせ区内を回り、その道中3ヵ所の辻で若者により獅子舞が奉納されます。水難供養塔に献火した後、千曲川河岸で荷車から降ろされた竜神はその場で燃され、その後お宮で神事が行われます。(過去には火を付けた竜神を下流に流していましたが、環境保護のため中止されています。)